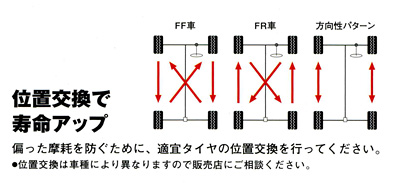

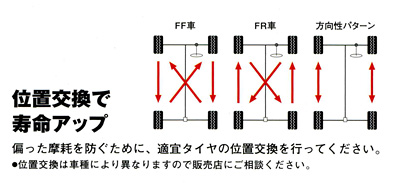

「偏磨耗」を防ぐためのタイヤローテーションについてのお話

各タイヤメーカーは、タイヤを長持ちさせるためにタイヤローテーション(位置交換)を推奨しております。

以下、 タイヤローテーション = 位置交換 とします。

今回は前後同サイズのお車の場合の説明をいたします。

(前後サイズの異なる車両の場合は割愛させていただきます。)

その場合 通常 以下のように行います。

(図)

(但し、車種により異なる場合があります。)

これは一般に偏磨耗を予防する為に走行3000キロ〜5000キロに行うのが良いということです。

又、自動車メーカー(国産)の一部の車両の説明書にもそう書いてあると思います。

位置交換は偏磨耗を防ぐために有効な手段で、タイヤの肩減りの予防、耐摩耗性、燃費の向上、タイヤ騒音の減少、等色々な面で優位性が認められております。 実際に普通の自家用車の場合は、位置交換をするとしないとでは耐摩耗性は全く違いますし、経済性を考えると手間をかけても行ったほうがメリットがあるということです。

では、全てにおいてタイヤローテーション(位置交換)はメリットがあるのでしょうか?

☆ハンドリング(操縦性)重視の方の場合は位置交換はしないほうがいい

<ドライブする悦びを考えると位置交換はしないほうがいい> という話があります。

ところで、位置交換をした後の操縦性についてはどうでしょうか。

ここで大変重要な話ですが、私なりの見解を申し上げたいと思います。

位置交換の後に試乗してみると、ハンドリング(操縦性)が明らかに変わってしまう場合があります。

これを具体的に説明しますと、以前に比べて直進性、コーナーリング性、ブレーキの安定性、等が変わってくるのです。

少し大げさな言い方ですが、

☆車が以前より真っ直ぐに走らない。(フラフラする。)

☆車が曲がり始めたときに不安定になる。

☆オーバースピードでコーナーに入った場合にリアが不安定になる。

☆ブレーキを踏んでも車が真っ直ぐに止まれない。

という現象が起こりやすく、以上のように車の挙動が変わる事が実証されております。(特に限界特性が変わります。)

ゆっくりのスピードでは判りにくいかもしれませんが、この挙動というのはスピードを出すにつれてより大きく変わります。

特にスポーツカーの場合は操縦性(ハンドリング)重視なので比較的出やすい傾向にあります。

私は、以前に専門誌にてこの問題について投稿したことがありますが、テストドライバーを含め全く同意見でした。

(テスト車両はBMW M3、ポルシェ911等です。)

では、スポーツカーの場合だけなのでしょうか?

最近の乗用車は性能重視のため扁平タイヤが標準装着されており、足回りも一昔に比べ高性能になりました。

なにもスポーツカーでなくても一般の車両においても変わるという事が確認されております。

<原因は位置交換によりタイヤの接地面が変わるからです。>

通常、タイヤの接地面というのは排気量2000ccの車でハガキ4枚分位といわれております。

そして一般に車というのは前後共に足回りのジオメトリーが違いますので、前と後ろのタイヤの磨耗が全く異なります。

それが位置交換により接地面が減少し、操縦性に現れることになります。

厳密に言いますと、接地面積に対する車体重量(及び荷重)を主に接地圧と呼んでおりますが、この接地圧が、減少(又は変化)することにより操縦性に変化が現れるのです。

乾燥路面ではなく雨に濡れた路面の場合(位置交換後)にいつも通りに飛ばしていて冷や汗をかいた方も大勢いらっしゃると思います。 即ちこれは路面に対するスピードが、限界に近いほど顕著に現われます。又、とっさの急ブレーキが危険になることもあるのです。

現に私は数々のテストでこの事を経験しております。(高速、パイロン、円周回、パニックブレーキテストです。)

一部の輸入車、BENZ(メルセデス・ベンツ)、BMW等にタイヤローテーションが不必要というのがうなずけます。

つまり、タイヤローテーションはこれらのメーカーでは推奨していないのです。

これは従来の性能および安全性を考えての手段だと思います。

但し、タイヤローテーションを行った場合でもしばらく走行をするにしたがって(タイヤが馴染んできますので.. )徐々に以前の感覚に戻ってきます.. でも喜んではいられません、この間、戻るまでに通常の走行で3000キロ〜5000キロ。 すると、もうローテーション時期?

もうお分かりの方もいらっしゃると思いますが、つまりこの場合ですと、いつまでたっても車(タイヤ)本来の性能を味わえずにタイヤ交換の時期を迎えるという事になるのです。せっかく買った高価な車(タイヤ)も?

<経済性をとるか安全性・ハンドリング(操縦性)をとるか>

タイヤの耐摩耗性を考えないとするならば、ハンドリング(操縦性)重視のため位置交換をしないほうが良い。

特にスポーツ車の場合は <ドライブする悦びを考えると位置交換はしないほうがいい> という事です。

以上、長々とした説明になりましたが、日本国内において制限速度を守り、経済性を考慮しますと位置交換は大変重要と思います。

又、タイヤの耐摩耗性を考えるとやむを得ないという方が大多数かと思います。 ですが、理想では車本来の走りを追求する為にはタイヤの位置はそのままので.. ということを少しでも皆様にお判りいただければと思います。